スローライフ住宅設計では全館空調システムと床下エアコンを全棟採用し、性能重視のお施主様方にもご満足いただける高性能な住宅を提供しています。

高性能な家を建てるには、気密・断熱・換気・結露・シロアリ・耐震に対する豊富な知識、高い施工技術と経験が必要です。

住まいの性能は暮らしの満足度に直結するもの。家族が長く快適に過ごせる高性能な家づくりを、当社と一緒に始めてみませんか?

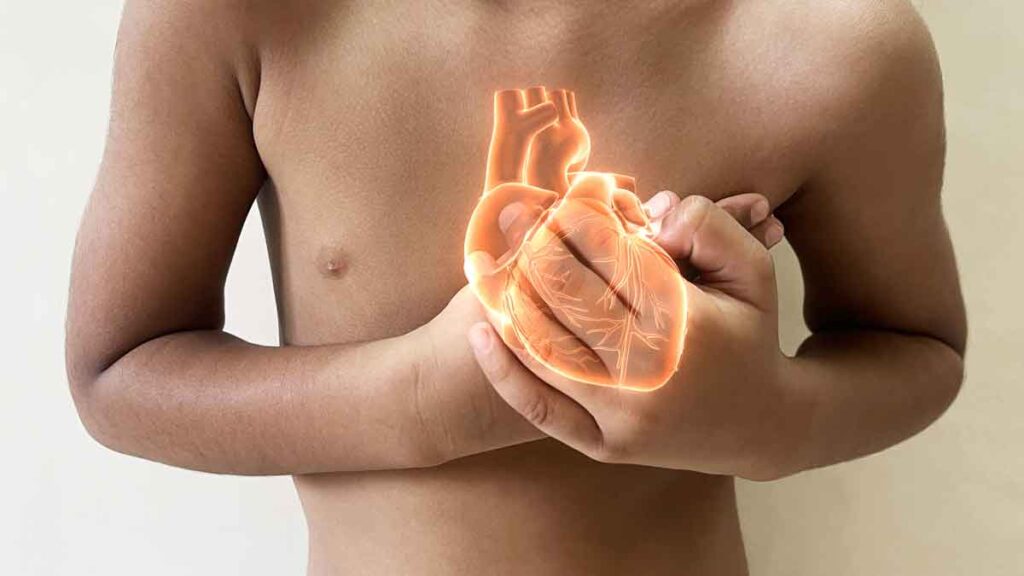

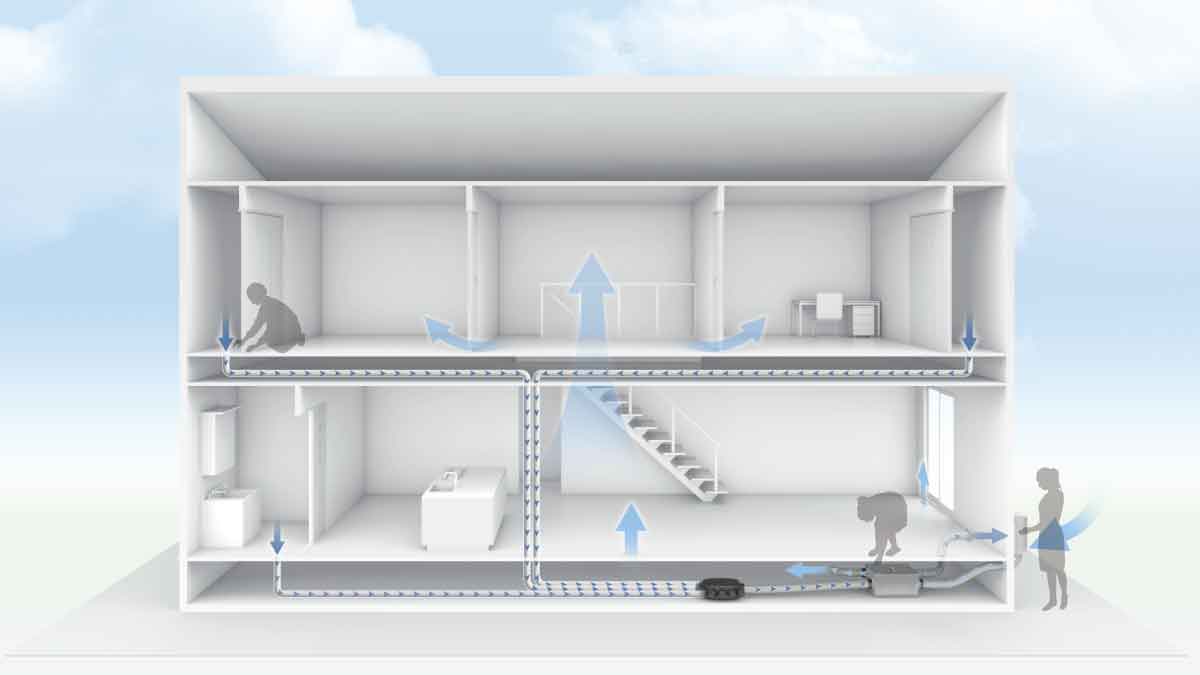

全館空調システムと床下エアコンで

全室快適室温を実現

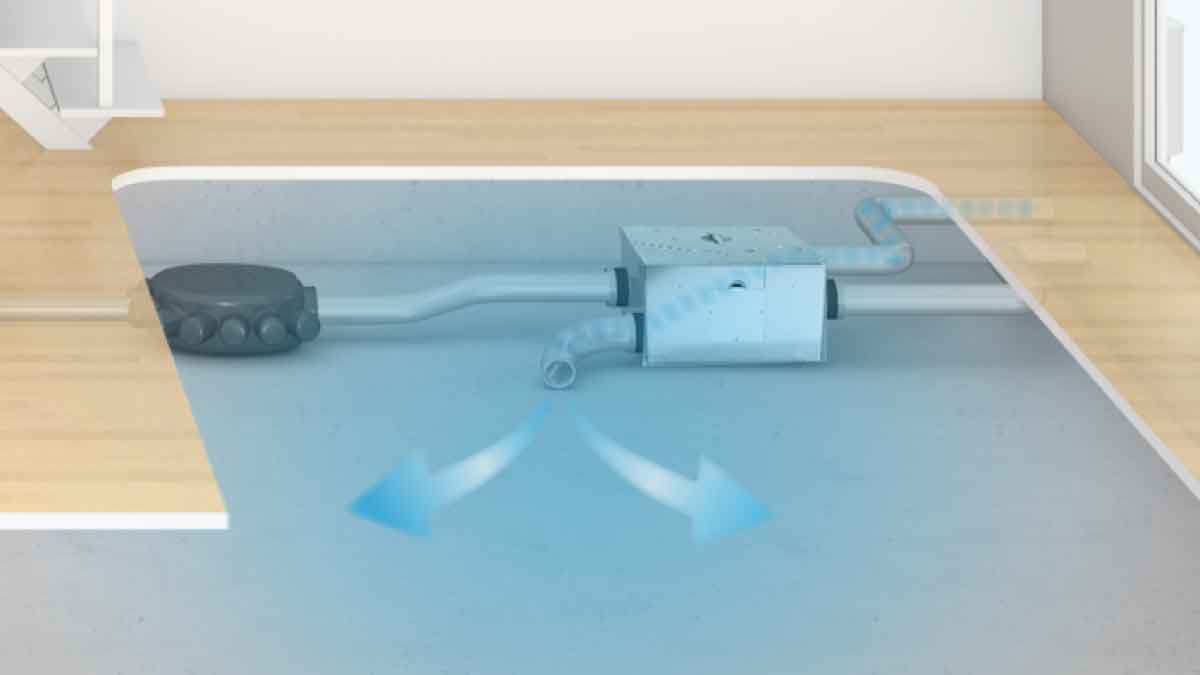

当社の住宅は全棟で「床下エアコンの全館空調システム」を採用。

これは特殊な業務用エアコンではなく、一般的な家庭用ルームエアコン1〜2台で家全体の温度を一定に保てるシステムです。

エアコンが設置されている部屋だけではなく、バスルームやトイレ、床下から小屋裏に至るまで、室内の温度差はわずか1〜2℃程度。24時間365日、家中快適な室温で過ごせます。

- 全館空調でかなう24時間快適な家

- 床下エアコンで快適&省エネな家

- 第一種換気 熱交換換気システム

- エネルギー自給自足の家 ZEH

- オール浄水システム ANOA

外張り断熱+充填断熱のW断熱工法で

北海道基準レベルの断熱性能

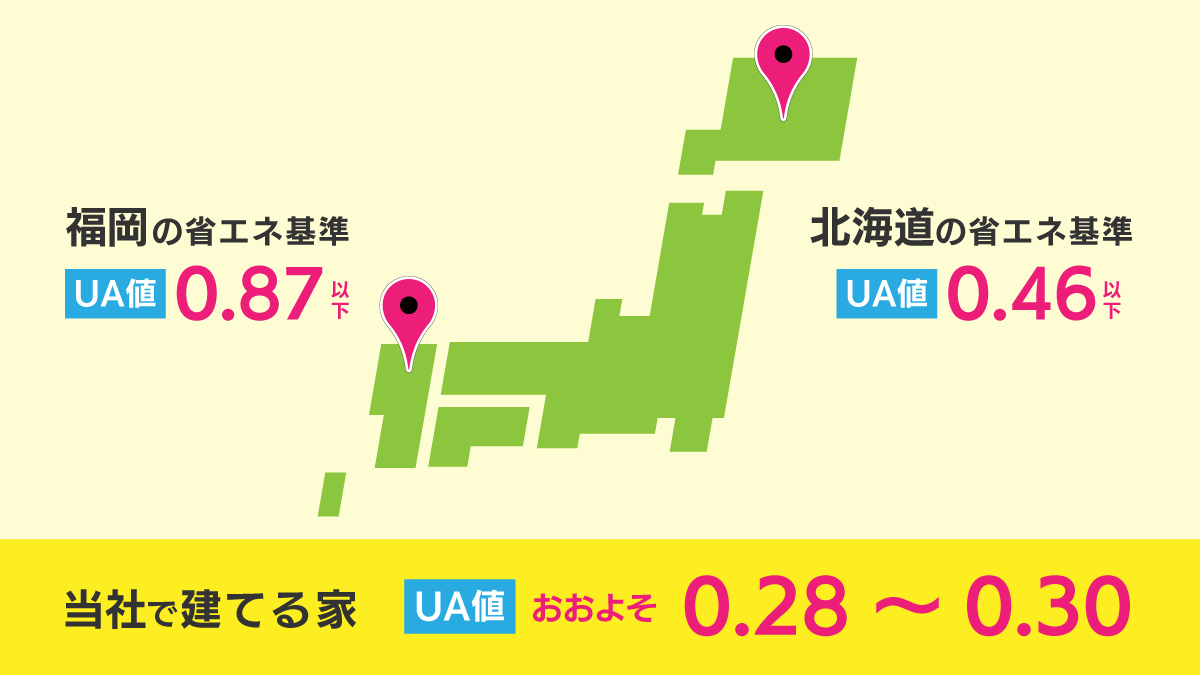

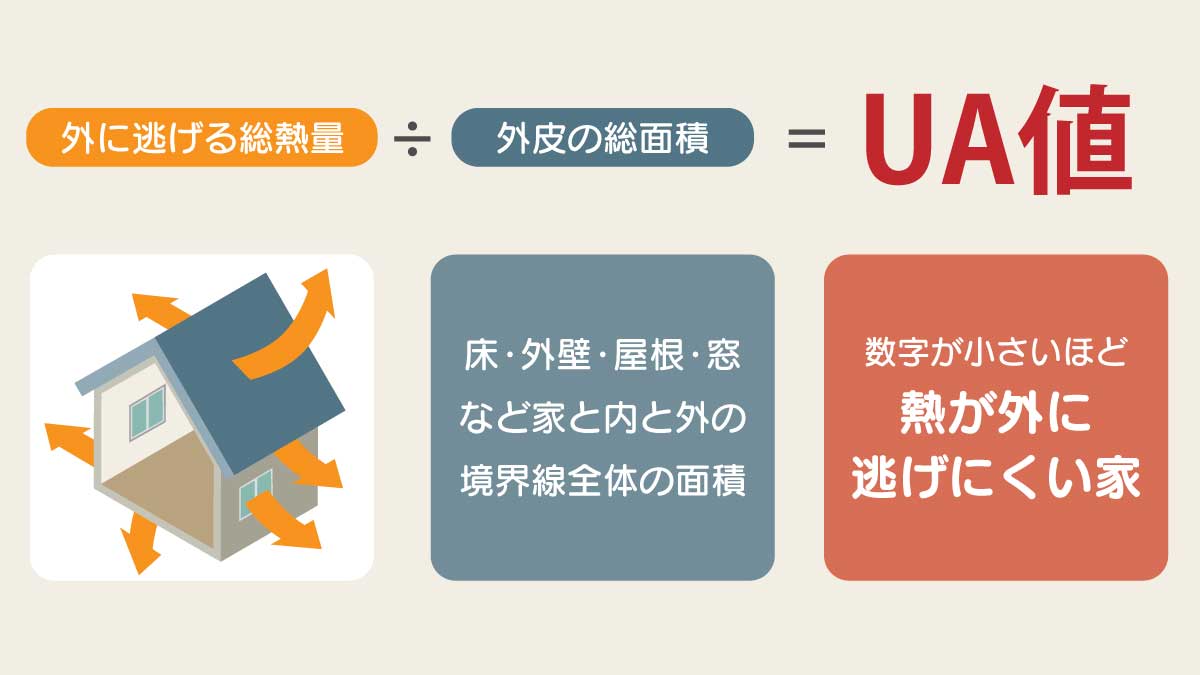

国を挙げての省エネ・脱炭素社会が推進される中、家の断熱性能向上が注目されています。

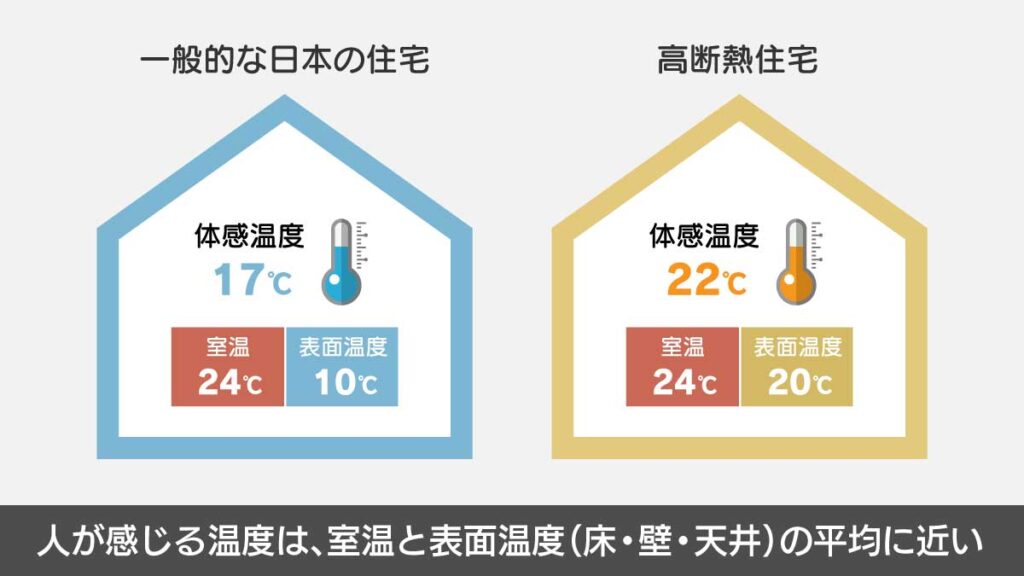

住宅の断熱性能は快適な室内温度を保つ重要な要素。当社は外張り断熱と充填断熱を組み合わせた「W断熱工法」を採用。

北海道の省エネ基準値以上の断熱性能で、快適な住環境と高いエネルギー効率の家を可能にします。

- W断熱工法で高い断熱性能を実現

- 基礎もW断熱で更に性能UP

- 北海道基準超え! UA値0.28〜0.3

- HEAT20 G2の断熱性能

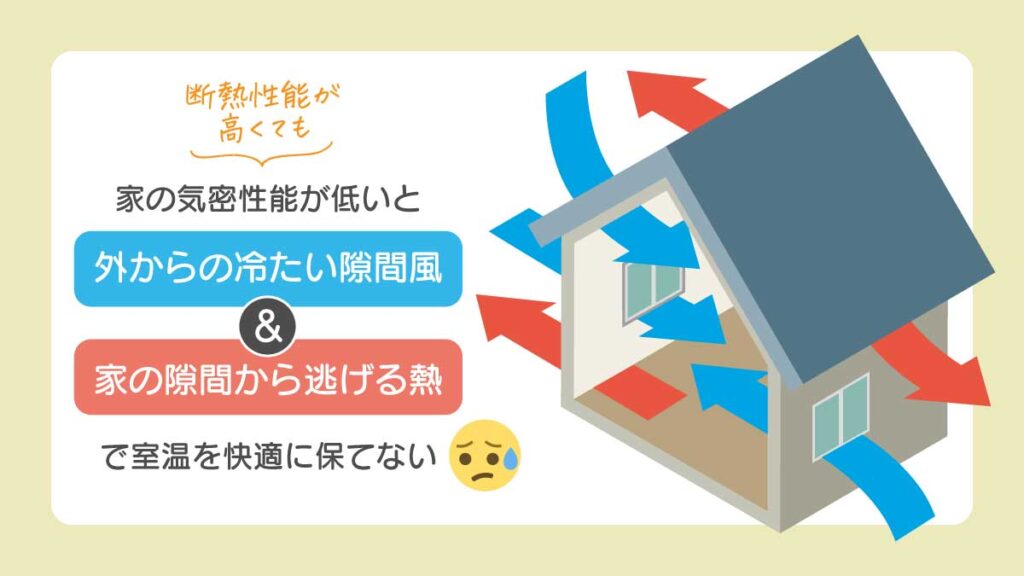

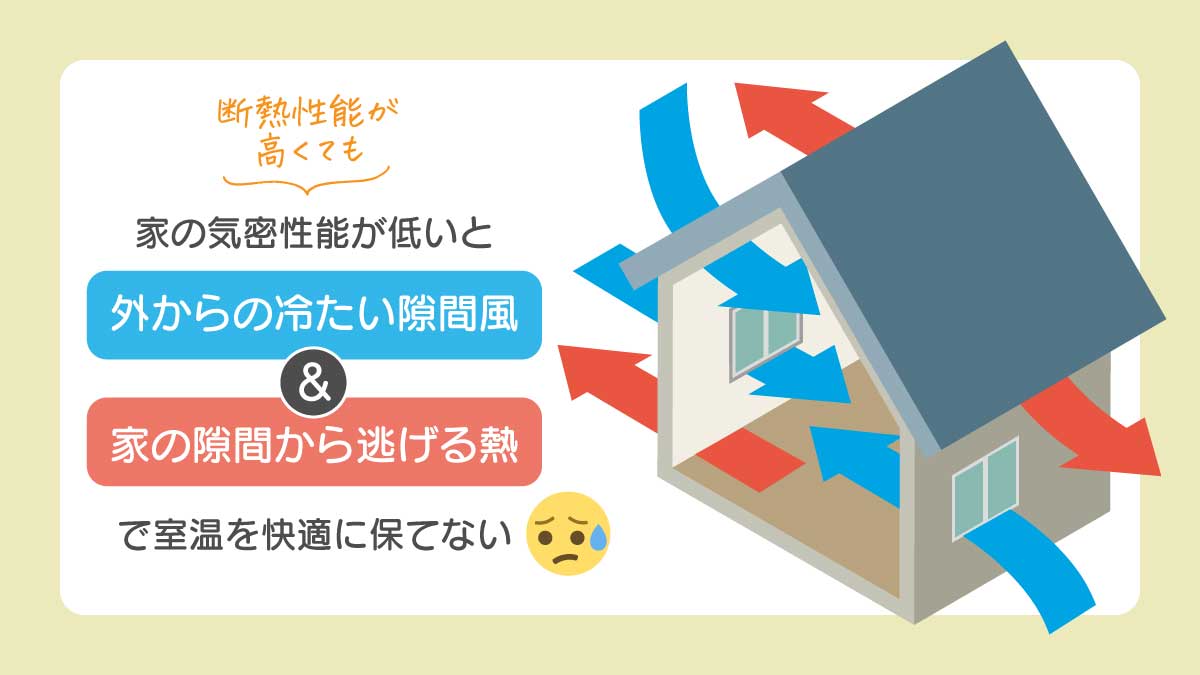

家の隙間を最小限にして空気の流れをコントロール

高気密住宅で快適な住まい

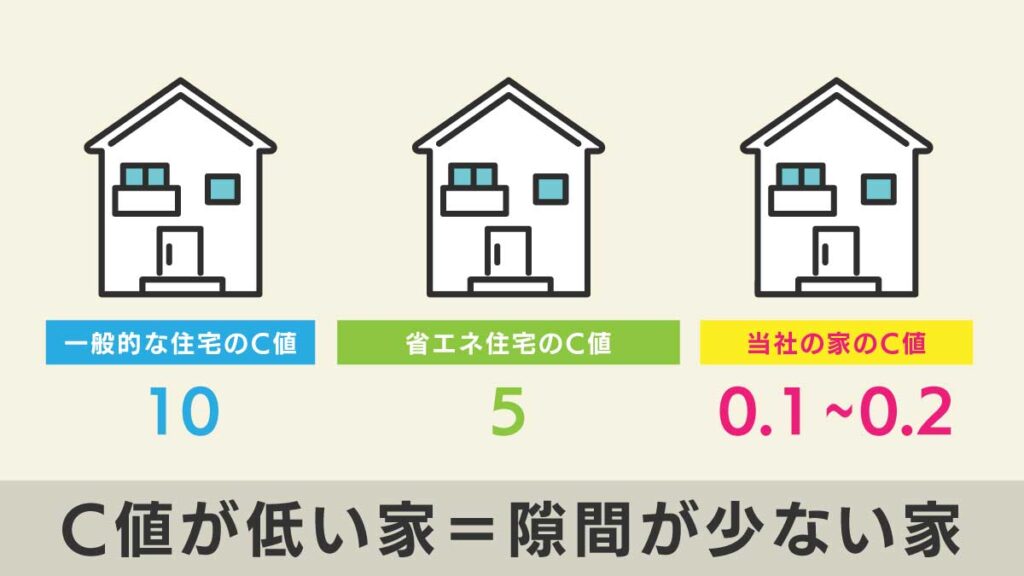

高気密住宅は室内外の隙間が最小限なため、室内の温度や湿度が安定します。また計画的に空気の流れをコントロールできるので、全館空調システムと床下エアコンのパフォーマンスを最大限に引き出してくれます。

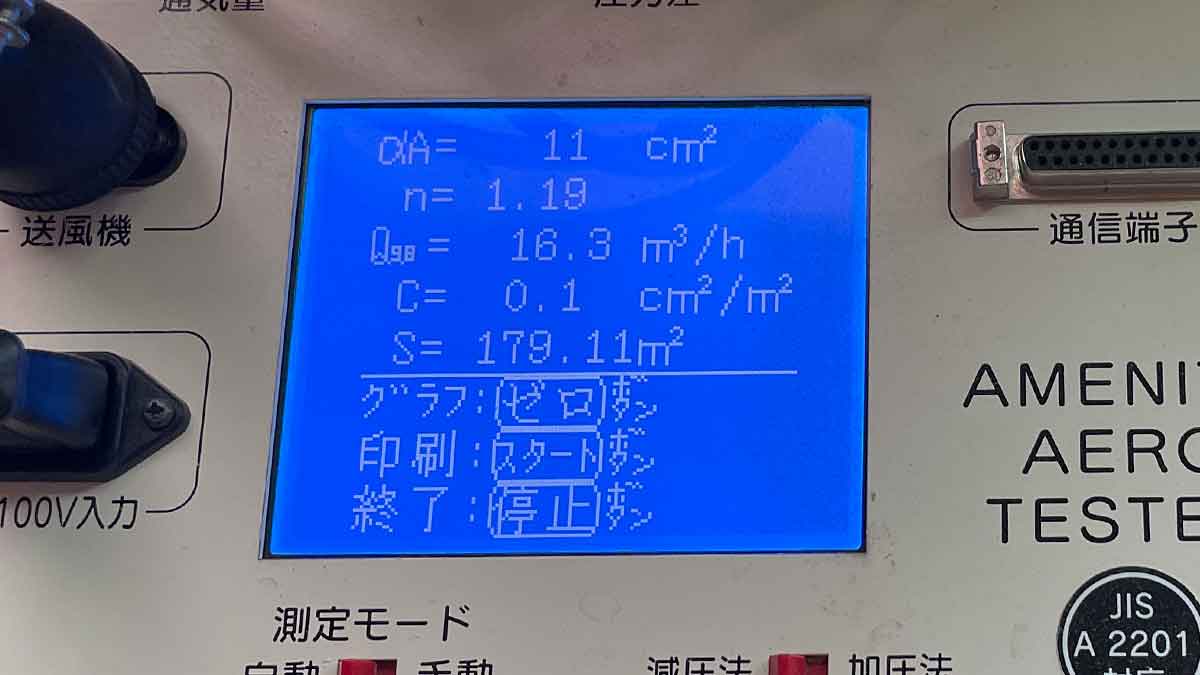

当社ではお施主様立ち会いのもと、第三者機関による気密測定を全棟実施。客観的なデータに基づいた信頼性の高い高気密住宅をお施主様にご提供いたします。

- C値0.2以下の超高気密住宅

- 全棟で気密測定を実施

住まいを守る対策も万全!

アフターケアと保証で長期に渡る安心をお届け

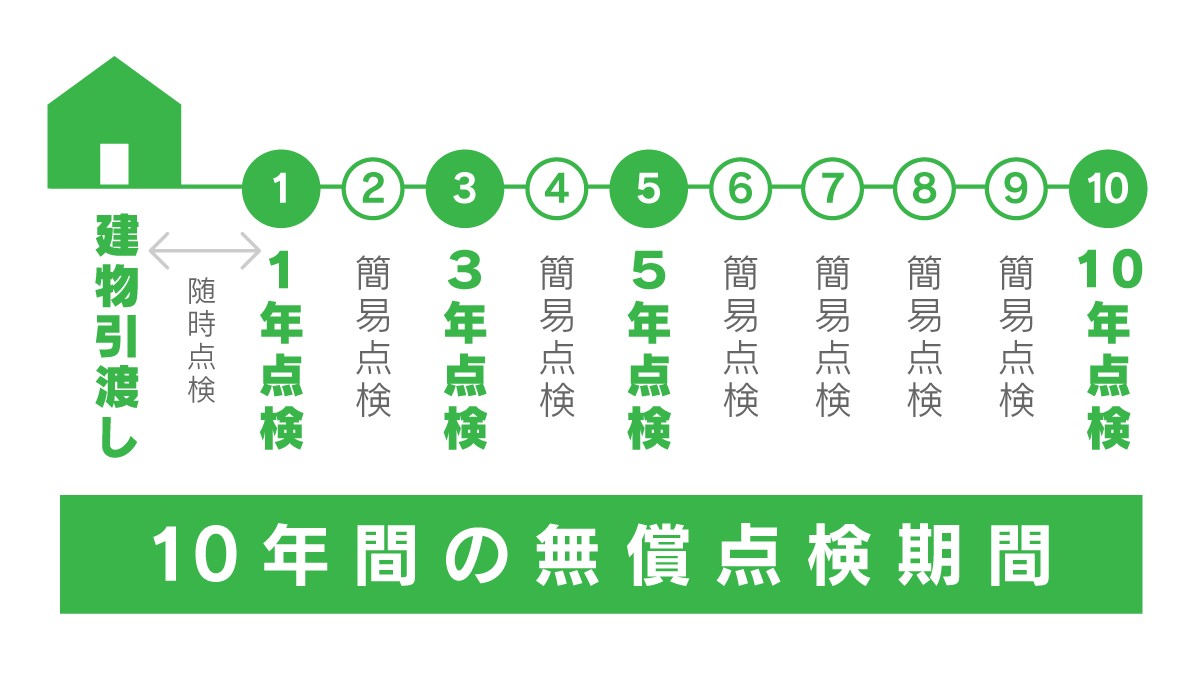

当社では、家の引渡しを家づくりのゴールとせず、お施主様ご家族と当社の新たな関係のスタートと位置付けています。

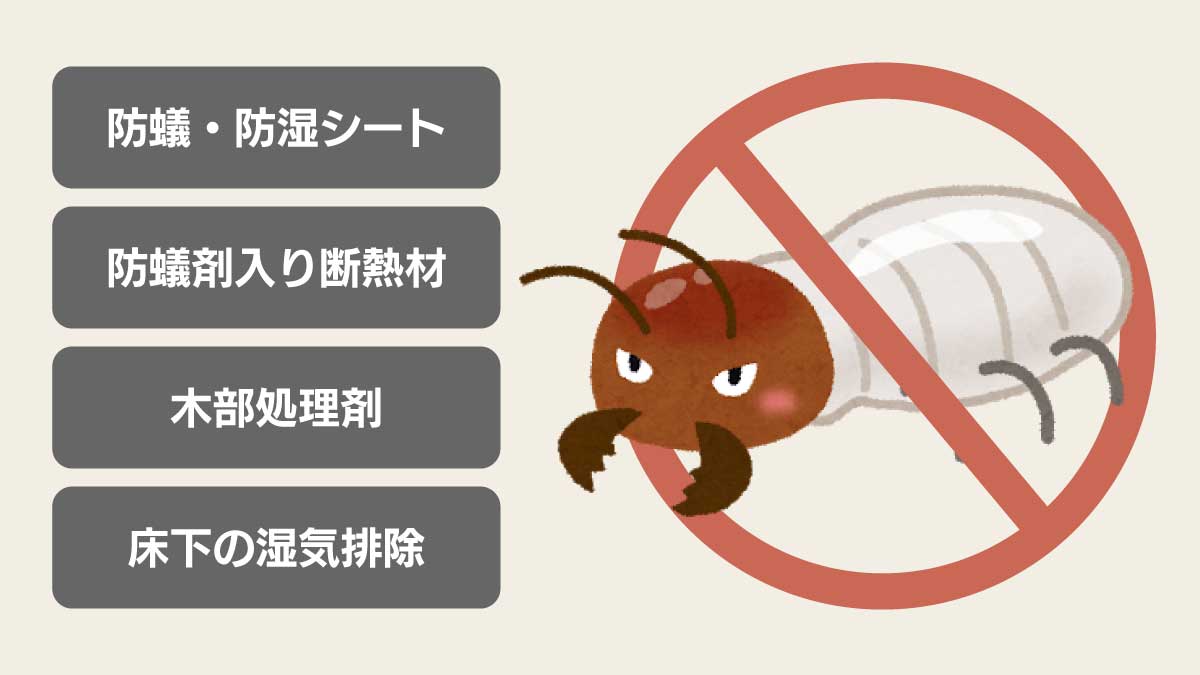

全棟床下エアコンを採用している当社は、床下の環境を重要視しており、その一環としてシロアリ対策には特に力を入れています。さらに当社独自の10年間の無償点検、地盤保証システムなど、アフター保証も充実。

家づくりを通じて結ばれた信頼関係で、引渡し後もお施主様ご家族の暮らしをサポートし続けます。

- 最初が肝心!万全のシロアリ対策

- 定期点検&アフターサービス

知識豊富なお施主様に

選ばれている工務店です

スローライフ住宅設計は、性能重視の家づくりを目指している勉強熱心なお施主様がとても多い工務店です。

過去には当社が使用している断熱材がきっかけでお問い合わせされた方や、持参したサーモグラフィーカメラでモデルハウス内の温度を隅々までチェックされた方もいらっしゃいました。

私たちは「家の性能」にこだわりと情熱を持ったお施主様にも満足していただける高性能住宅をご提供致します。

福岡で高性能住宅の建築をご検討中であれば、是非一度当社にお問合せください。

お問い合わせ