以前「国が定める断熱性能の基準値や制度について詳しく解説」という記事で断熱性能についてご紹介しましたが、今回は断熱性能をさらに高めるために当社が採用しているダブル断熱工法について詳しく説明します。

ダブル断熱工法とは

住宅の断熱工法には大きく分けて「外張り断熱(外断熱)」と「充填断熱(内断熱)」の2つがあります。

全館空調システムや床下エアコンのパフォーマンスを最大限に引き出すためには、高い断熱性能が必要です。

そのため、当社はより高い断熱性能を求めるために外張り断熱と充填断熱を組み合わせたダブル断熱工法を採用し、両方のメリットを享受しながら快適な住環境と高いエネルギー効率を実現しています。

家全体を断熱材ですっぽりと覆う「外張り断熱」

外張り断熱は、建物全体をボード状の断熱材ですっぽり包み込み、まるで魔法瓶のように内側の熱を逃さない断熱工法です。

外張り断熱にはさまざまなメリットがあります。

結露発生リスクを減らすことでカビや腐朽による家の傷みを抑え、家の耐久性を向上させます。

建物全体を覆う断熱材は柱や構造体を保護し、防音性を高める助けにもなります。

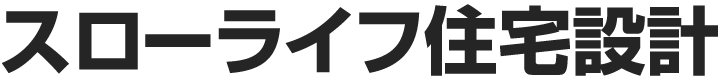

また気密性も非常に高く、冬は暖かさを保ち、夏は涼しさを維持するため、省エネで快適な住環境を実現できます。

断熱性能をさらに高めるための「充填断熱」

充填断熱は、昔から一般的な住宅で広く用いられてきた断熱工法です。

日本ではその普及度が高く、経済的なメリットから広く一般的に採用されています。

この工法では、柱や壁の隙間などに断熱材を詰め込む手法が用いられ、その際には無機質繊維系、木質繊維系、天然素材系、発泡プラスチック系など、多種多様な断熱材が利用されます。

当社では発泡硬質ウレタンを壁内に吹き付けるタイプの断熱材を採用しています。詳細は後ほど説明いたします。

W断熱工法の強み

当社が採用するダブル断熱工法は、断熱性能と気密性を大幅に向上させます。

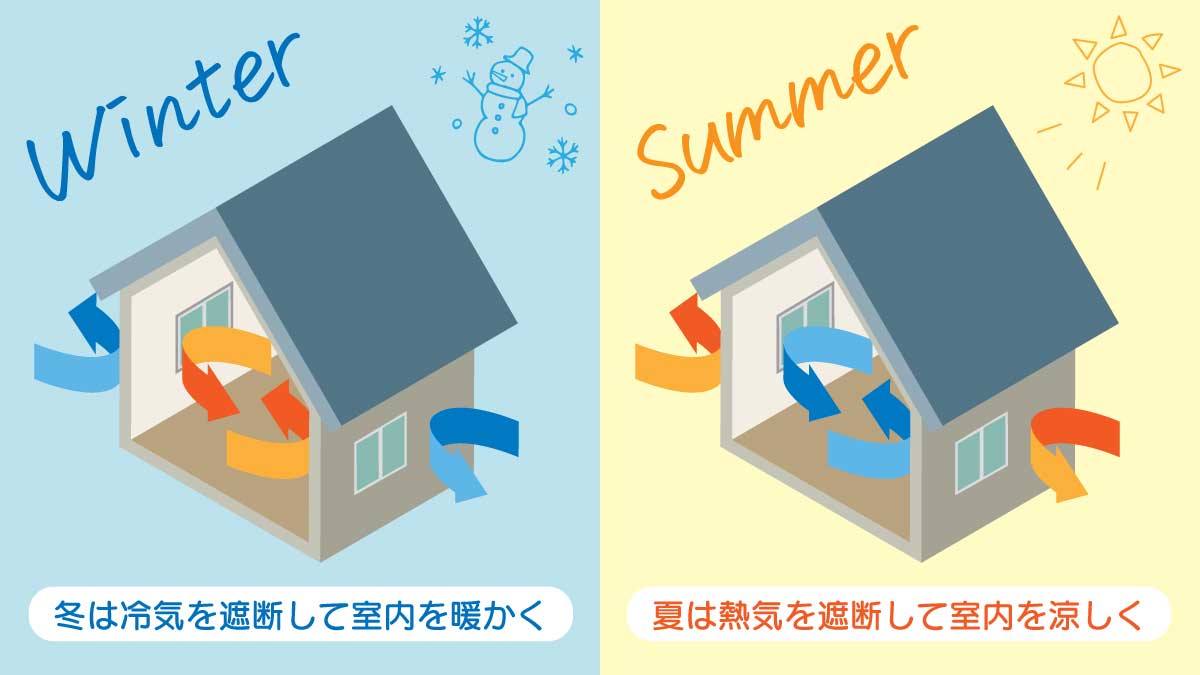

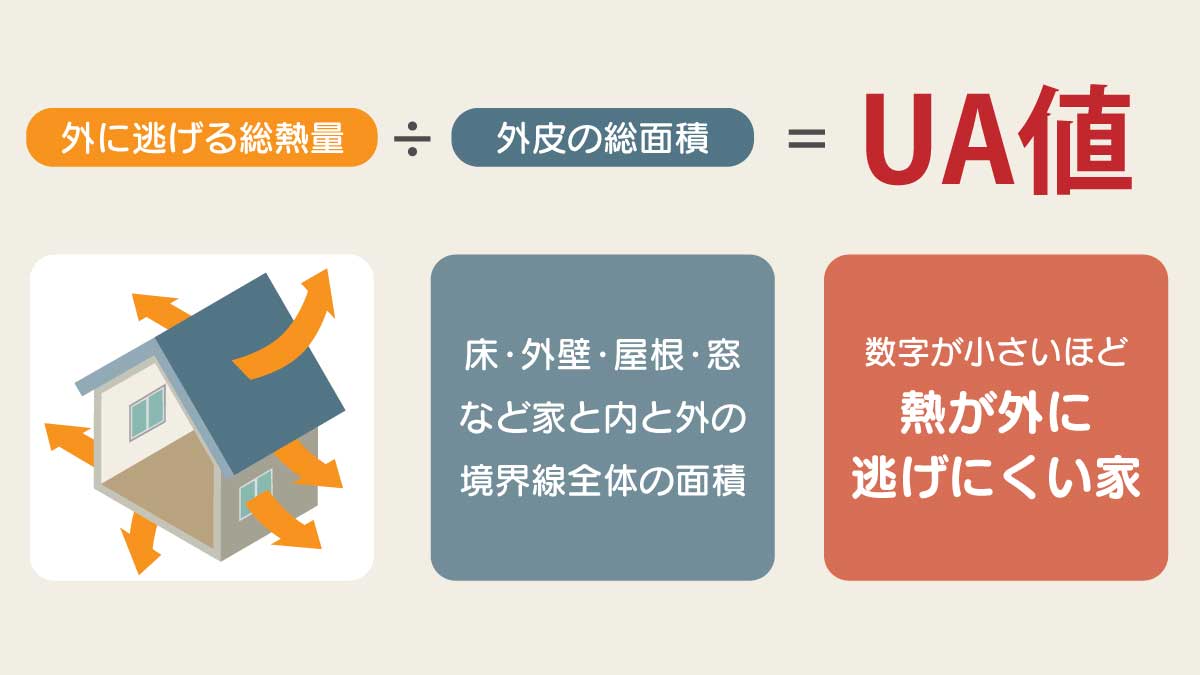

住宅の断熱性能を測るUA値という数値があります。UA値とは、室内の熱が床や外壁、天井や窓などの住宅の外皮全体を通じて失われる熱量を数値化したもの。この数値が小さいほど断熱性が高いことを示します。

福岡ではUA値0.87が基準値とされていますが、外張り断熱だけを行った場合のUA値はおよそ0.55程度まで減少、 外張り断熱と充填断熱を組み合わせたダブル断熱工法を採用すると、UA値を0.3から0.25程度まで大幅に低減させることができます。

基礎断熱

当社では床下エアコンが標準装備となっており、床下空間の温度管理が非常に重要です。 そのため、住宅の基礎部分における断熱もとても重要な要素となっています。

当社ではコンクリート基礎の内側と外側、ダブルで断熱材を施工し、より効果的な断熱対策を行なっています。

また、後ほど詳しくお伝えしますが、基礎外側はシロアリの防止に効果的な断熱材を使用しています。これにより、住宅の断熱性能だけでなく、床下のシロアリ対策も同時に行うことができるのです。

採用している断熱材

新しい住宅建設やリフォームにおいて、断熱工法と断熱材の選択は非常に重要です。当社では、高性能な断熱材を使用し、W断熱工法に特化した製品を取り扱っております。

キューワンボード

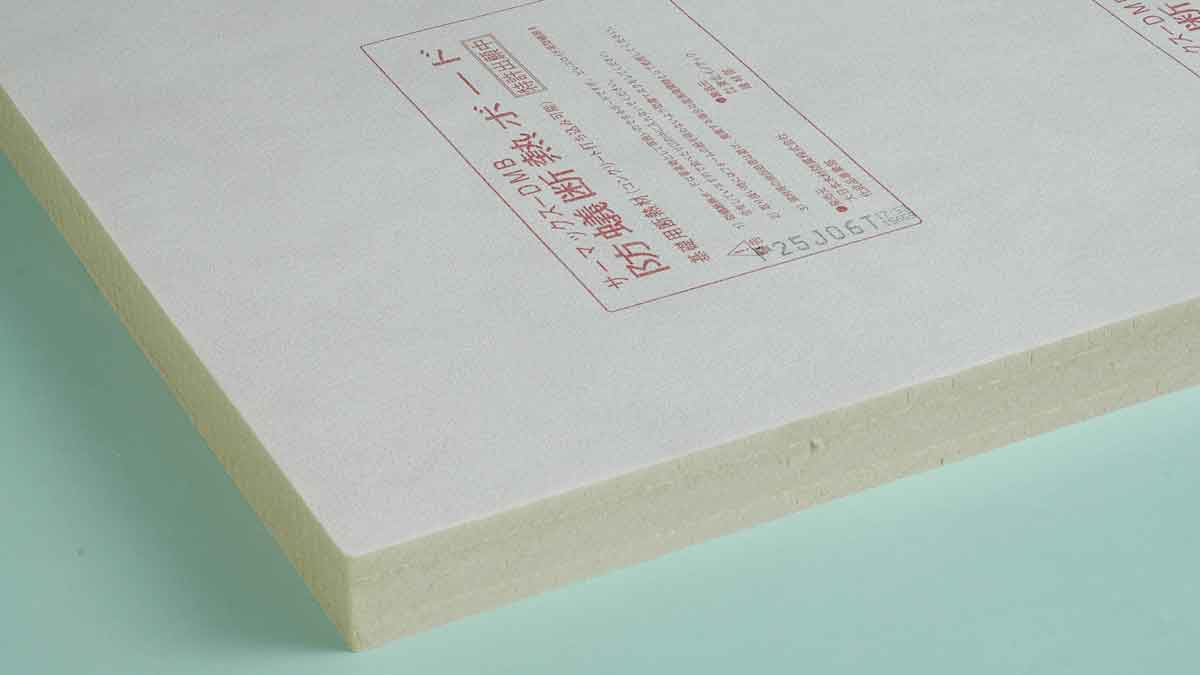

キューワンボードは、外張り断熱工法に特化した高性能硬質ウレタンフォーム断熱材です。

高性能硬質ウレタンフォーム断熱材と赤外線高反射タイプのアルミ箔を組み合わせており、経時断熱性能に優れています。ノンフロン発泡製品で、長期間にわたって高い断熱性能を発揮します。

アルミ箔面材は水蒸気や紫外線からウレタンフォーム断熱材を保護し、夏の猛暑の中でもしっかり遮熱。

接合部には専用の気密テープを使用して隙間を完全になくして高い気密性を実現し、建物内外の気温差を最小限に抑えます。

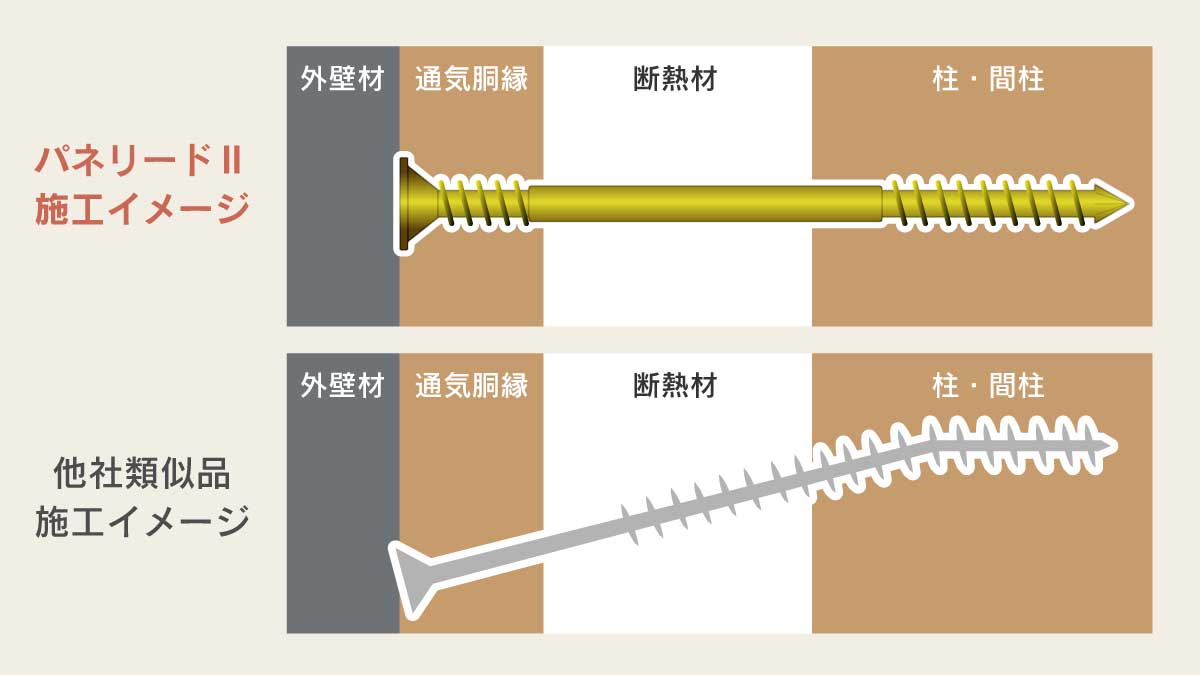

完璧に思えるキューワンボードですが、外壁が厚くなるというデメリットもあります。断熱材には釘が効かないため、重い外壁を支えるための長いビスが必要になります。

このデメリットを補うために当社が使用しているのが、外張り断熱工法に特化したビス「パネリードⅡ」。外壁の厚さに伴う課題をクリアして断熱性を高めるだけでなく、建物の耐久性を向上させ、地震に対する安定性も高めます。

パネリードⅡを使用することで、外壁の設計や取り付けが簡便に行えます。キューワンボードの性能が明確であるため、外壁の垂れ下がりを防ぐためのビスの配置を個別に計画できるからです。これにより、外壁材や断熱材の厚みに合わせた最適な設計が実現します。

このパネリードⅡ自体も特別な設計が施されています。 ビスの先端は特殊なドリル刃で作られており、木材を傷つけずにビスを安定して取り付けることが可能です。

また、ビスは耐食性が高く、表面処理によって滑らかで頑丈な素材でコーティングされています。この特殊な仕様により、ビスの取り付け時の摩擦が減少し、施工作業がスムーズに進行できるのです。

アクアフォーム

内断熱(充填断熱)のアクアフォームは、現場発泡硬質ウレタンシェアNo.1の断熱材です。その高い断熱性能はもちろんのこと、発泡することにより施工現場の形状にぴったりと密着し、高い気密性を確保できます。

自己接着力を持っており、長期間にわたって建物内部の断熱性能を高いレベルで維持します。

また、一般的なグラスウールなどの断熱材では隙間ができやすい不規則な凸凹部分も、吹付式の断熱材であるアクアフォームを使用することで隙間なく断熱施工が可能。建物全体の気密性と断熱性をさらに高めることができます。

アクアフォームはシックハウスの原因となる素材が一切含まれておらず、揮発性有機化合物(VOC)を含む特定建材に指定されていない安心の断熱材です。

サーマックスDMB

サーマックスDMBは、基礎部分に特化した断熱材で、基礎コンクリートの外側に施工される専用の防蟻剤入り断熱材です。

この断熱材は、建物の基礎部分に使用され、シロアリ対策と優れた断熱性能を兼ね備えています。熱硬化性樹脂でできているため、熱による寸法変化が小さく高い耐久性を持っています。

当社のシロアリ対策に関する情報は、こちらの記事で詳しく説明しています。

気密性能と換気計画

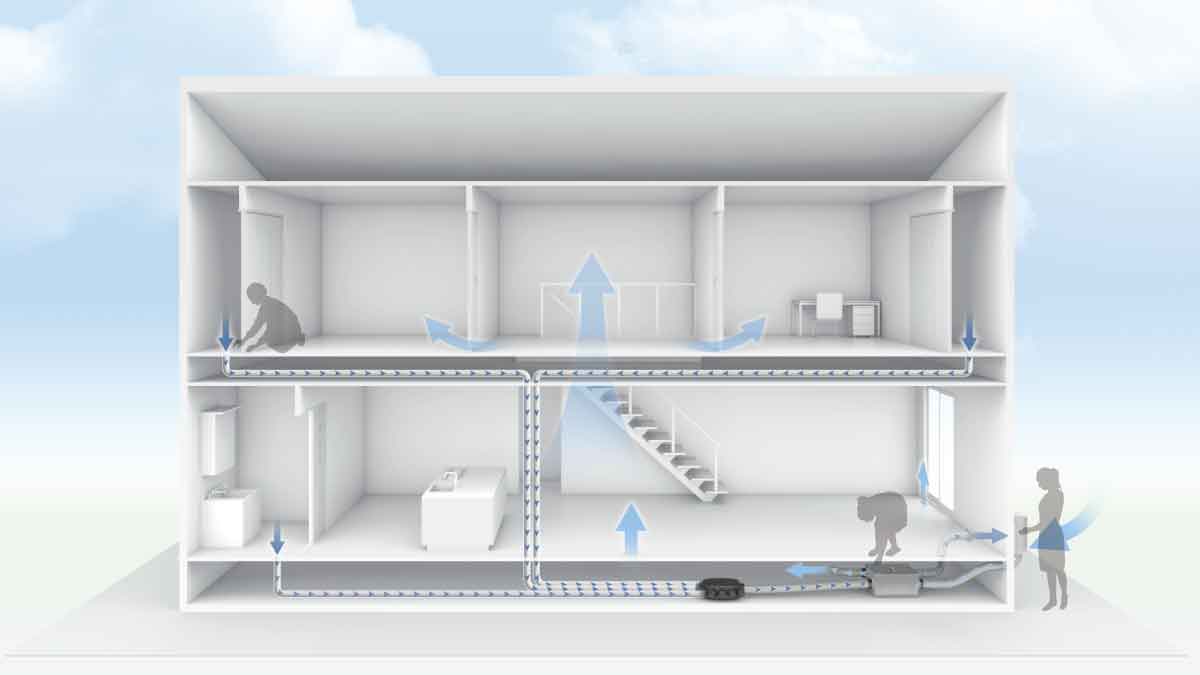

当社全館空調システムと床下エアコンを採用しており、快適な住環境を維持するためには、高い気密性が不可欠です。

ダブル断熱工法で建てた家は非常に高い気密性を誇り、冷暖房された快適な空気が外部に逃げ出すことを防ぎます。

そのかわり、適切な換気計画が行われないと、室内の空気が滞留しやすく結露の原因になることがあります。そのため当社では、空気の循環を効率的に行えるよう設計段階から細心の注意を払っています。

当社では、24時間全熱交換型換気システム「sumika」を導入しています。このシステムは捨てられる空気と新鮮な空気の温度と湿度(熱と水蒸気)を交換し、室温を一定に保ちつつ常に空気を入れ替えることが可能。家の換気計画において重要な役割を担っています。

お問い合わせ